Il giorno del nostro arrivo in Perù, non sono riuscita a vedere la costa. Nel momento in cui ci avvicinavamo cadeva una pioggerella sottile, simile a nebbia, che nascondeva alla vista la riva. Il mare era calmo e se non fosse stato per la scialuppa mandata da una nave inglese a rimorchiarci, non so come avremmo fatto a entrare in porto. Eravamo delusi di non poter avere un’idea dell’aspetto del paese.

Il giorno del nostro arrivo in Perù, non sono riuscita a vedere la costa. Nel momento in cui ci avvicinavamo cadeva una pioggerella sottile, simile a nebbia, che nascondeva alla vista la riva. Il mare era calmo e se non fosse stato per la scialuppa mandata da una nave inglese a rimorchiarci, non so come avremmo fatto a entrare in porto. Eravamo delusi di non poter avere un’idea dell’aspetto del paese.La costa del Perù è estremamente arida. Islay e i suoi dintorni hanno un aspetto desolato, soltanto il porto è sorprendentemente prospero. Quando è stato creato, vi erano solo tre capanne e il capannone della dogana. Sei anni dopo, Islay aveva almeno un migliaio di abitanti. La maggior parte delle case sono di bambù con i pavimenti di terra battuta, ma ve ne sono alcune di legno, molto graziose, con delle eleganti finestre e con il pavimento di legno. La casa del console inglese è stupenda. La dogana è un grande edificio di legno e anche le dimensioni della chiesa, che è abbastanza bella, rispecchiano l’importanza del luogo.

Il porto di Islay si trova in una posizione migliore di quello di Arica e per questo gli ha sottratto tutto il traffico. Se continua a prosperare come ha fatto negli ultimi sei anni, di qui a dieci la città potrebbe avere una popolazione di quattro o cinquemila abitanti, anche se l’aridità del suolo sarà per lungo tempo un grosso ostacolo al suo sviluppo. In questo paese arretrato i pozzi artesiani sono del tutto sconosciuti. Per dissetarsi, Islay dispone solo di una piccola sorgente che in estate è spesso asciutta e costringe gli abitanti a lasciare le proprie case. Il suolo è formato da sabbia nera e pietrosa e sarebbe fertile se si potesse irrigare.

Verso le sei del mattino, il capitano del porto è venuto a ispezionare la nave, come prevede il regolamento. Sono stati controllati i passaporti e quando i doganieri hanno esaminato il mio, hanno emesso un grido di sorpresa. Mi hanno chiesto se ero parente di don Pio de Tristan. Alla mia risposta affermativa, si sono messi a conversare a voce bassa. Sembravano consultarsi se fosse meglio offrirmi subito i loro servigi o attendere l’autorizzazione dei capi. Il risultato immediato è stato che hanno cominciato a trattarmi con la deferenza riservata alle persone di rango. Il capitano del porto è venuto a dirmi di essere stato un servitore dello zio e di essergli debitore del posto di lavoro, avuto quando don Pio era prefetto di Arequipa. Si è messo a mia disposizione e mi ha informato che lo zio non era ad Arequipa ma che da un mese si trovava con la sua famiglia a Camana, distante quaranta leghe sia da Islay che da Arequipa, dove possedeva un grande zuccherificio in riva al mare.

Verso le sei del mattino, il capitano del porto è venuto a ispezionare la nave, come prevede il regolamento. Sono stati controllati i passaporti e quando i doganieri hanno esaminato il mio, hanno emesso un grido di sorpresa. Mi hanno chiesto se ero parente di don Pio de Tristan. Alla mia risposta affermativa, si sono messi a conversare a voce bassa. Sembravano consultarsi se fosse meglio offrirmi subito i loro servigi o attendere l’autorizzazione dei capi. Il risultato immediato è stato che hanno cominciato a trattarmi con la deferenza riservata alle persone di rango. Il capitano del porto è venuto a dirmi di essere stato un servitore dello zio e di essergli debitore del posto di lavoro, avuto quando don Pio era prefetto di Arequipa. Si è messo a mia disposizione e mi ha informato che lo zio non era ad Arequipa ma che da un mese si trovava con la sua famiglia a Camana, distante quaranta leghe sia da Islay che da Arequipa, dove possedeva un grande zuccherificio in riva al mare. Approfittando della sua offerta d’aiuto, l’ho pregato di precedermi in città, per consegnare una lettera di raccomandazione all’amministratore della dogana, al direttore della posta don Justo di Medina e all’uomo d’affari dello zio. Alle undici, dopo aver pranzato, ci siamo preparati e abbiamo lasciato il Leonidas con tutti i bagagli.

A Islay non c’è il molo ed è difficile sbarcare. Al mio arrivo in questo importante villaggio peruviano, il primo che visitavo, sono stata ricevuta con tutti gli onori derivanti dai titoli e dalla posizione di mio zio. Sia l’amministratore della dogana, Don Basilio de la Fuente, che il direttore delle poste mi hanno offerto ospitalità e io ho dato la preferenza a quest’ultimo, perché sentivo più simpatia per lui.

A Islay non c’è il molo ed è difficile sbarcare. Al mio arrivo in questo importante villaggio peruviano, il primo che visitavo, sono stata ricevuta con tutti gli onori derivanti dai titoli e dalla posizione di mio zio. Sia l’amministratore della dogana, Don Basilio de la Fuente, che il direttore delle poste mi hanno offerto ospitalità e io ho dato la preferenza a quest’ultimo, perché sentivo più simpatia per lui.Abbiamo attraversato il villaggio percorrendo la strada principale che ha un fondo molto irregolare, con delle rocce che affiorano in alcuni punti e la sabbia in cui si sprofonda in altri. Tutti mi guardavano perché rappresentavo un avvenimento.

Don Justo mi ha ceduto la stanza più bella della casa e la moglie e la figlia si sono affrettate a offrirmi tutto ciò che pensavano mi fosse gradito. Il povero dottor Castellac, mio compagno di viaggio, si aggrappava a me e, per ricompensarlo delle sue cure durante la traversata, ho detto che era il mio medico personale, in modo che potesse godere della generosa ospitalità con cui era accolta la nipote di don Pio. Anche lui ha avuto una stanza nella casa di don Justo e da quel momento l’ho sempre ritrovato al mio fianco.

Dalla mia stanza vedevo le persone che venivano a parlare con don Justo o a far visita alle signore in una stanza accanto al suo ufficio. Ero sorpresa di vedere tutta quella gente che andava e veniva con l’aria preoccupata e indaffarata. Io parlavo poco lo spagnolo, ma lo capivo bene e, da alcune frasi colte al volo, ho intuito di essere io la causa delle visite.

Qualche minuto dopo, è arrivato anche il famoso prete Luna Pizarro, considerato il capo del partito repubblicano, una sorta di piccolo Lamennais peruviano, insieme a don Basilio de la Fuente, di cui era ospite, e ad altri notabili della città. A questa visita ufficiale è seguita quella delle signore di Arequipa, che si trovavano a Islay per i bagni di mare, e di altre persone di rango inferiore. Don Justo ci ha offerto una buona cena e, per festeggiarmi degnamente, ha fatto venire musicisti e danzatori locali e mi ha offerto un ballo in stile peruviano. Le danze si sono prolungate sin dopo mezzanotte.

Qualche minuto dopo, è arrivato anche il famoso prete Luna Pizarro, considerato il capo del partito repubblicano, una sorta di piccolo Lamennais peruviano, insieme a don Basilio de la Fuente, di cui era ospite, e ad altri notabili della città. A questa visita ufficiale è seguita quella delle signore di Arequipa, che si trovavano a Islay per i bagni di mare, e di altre persone di rango inferiore. Don Justo ci ha offerto una buona cena e, per festeggiarmi degnamente, ha fatto venire musicisti e danzatori locali e mi ha offerto un ballo in stile peruviano. Le danze si sono prolungate sin dopo mezzanotte.Ero talmente stanca che attendevo con impazienza il momento in cui gli invitati sarebbero andati via. Finalmente ho potuto andarmi a coricare ma, ahimè!, appena a letto, ho avuto la sensazione di trovarmi in un formicaio di pulci.  Dopo il mio arrivo, mi era già capitato di essere infastidita da questi insetti, ma mai fino a questo punto. Non sono riuscita a chiudere occhio, le loro punture mi hanno infiammato il sangue, procurandomi la febbre. Quando ho visto albeggiare mi sono alzata e sono uscita all'aria aperta. In cortile, ho trovato il dottore che si lavava la faccia, il collo e le braccia e malediceva le pulci. Per tutta risposta, gli ho mostrato le mie mani tutte coperte di vesciche. Al buon Justo è dispiaciuto che le pulci non ci avessero fatto dormire e sua moglie mi ha detto imbarazzata: “Signorina, ieri sera non ho osato dirvi quel che si deve fare per diminuire il fastidio, ma questa sera ve lo farò vedere.”

Dopo il mio arrivo, mi era già capitato di essere infastidita da questi insetti, ma mai fino a questo punto. Non sono riuscita a chiudere occhio, le loro punture mi hanno infiammato il sangue, procurandomi la febbre. Quando ho visto albeggiare mi sono alzata e sono uscita all'aria aperta. In cortile, ho trovato il dottore che si lavava la faccia, il collo e le braccia e malediceva le pulci. Per tutta risposta, gli ho mostrato le mie mani tutte coperte di vesciche. Al buon Justo è dispiaciuto che le pulci non ci avessero fatto dormire e sua moglie mi ha detto imbarazzata: “Signorina, ieri sera non ho osato dirvi quel che si deve fare per diminuire il fastidio, ma questa sera ve lo farò vedere.”

Dopo il mio arrivo, mi era già capitato di essere infastidita da questi insetti, ma mai fino a questo punto. Non sono riuscita a chiudere occhio, le loro punture mi hanno infiammato il sangue, procurandomi la febbre. Quando ho visto albeggiare mi sono alzata e sono uscita all'aria aperta. In cortile, ho trovato il dottore che si lavava la faccia, il collo e le braccia e malediceva le pulci. Per tutta risposta, gli ho mostrato le mie mani tutte coperte di vesciche. Al buon Justo è dispiaciuto che le pulci non ci avessero fatto dormire e sua moglie mi ha detto imbarazzata: “Signorina, ieri sera non ho osato dirvi quel che si deve fare per diminuire il fastidio, ma questa sera ve lo farò vedere.”

Dopo il mio arrivo, mi era già capitato di essere infastidita da questi insetti, ma mai fino a questo punto. Non sono riuscita a chiudere occhio, le loro punture mi hanno infiammato il sangue, procurandomi la febbre. Quando ho visto albeggiare mi sono alzata e sono uscita all'aria aperta. In cortile, ho trovato il dottore che si lavava la faccia, il collo e le braccia e malediceva le pulci. Per tutta risposta, gli ho mostrato le mie mani tutte coperte di vesciche. Al buon Justo è dispiaciuto che le pulci non ci avessero fatto dormire e sua moglie mi ha detto imbarazzata: “Signorina, ieri sera non ho osato dirvi quel che si deve fare per diminuire il fastidio, ma questa sera ve lo farò vedere.” Più tardi, l’agente di mio zio è venuto a dirmi di aver fatto partire un corriere per Camana per avvertire i parenti del mio arrivo. Era sicuro che mio zio, appena saputo che ero ad Islay, avrebbe mandato qualcuno a prendermi.

Ho riflettuto qualche istante. Da quello che sapevo di mio zio, non mi sembrava prudente andare nella sua casa di campagna e rimettermi alla sua discrezione. Sarebbe stato meglio andare ad Arequipa a prendere informazioni, tastare il terreno e aspettare che fosse lui ad affrontare la questione dei nostri interessi. Ho risposto a quell’uomo d’affari che sarei partita il giorno dopo per Arequipa, perché ero troppo affaticata per andare a Camana e ho incaricato il dottore dei preparativi del viaggio, affinché potessimo metterci in marcia l’indomani all’alba.

Ho trascorso il resto della giornata a ricevere visite di commiato e a visitare il paese. La sera sono andata dall’amministratore della dogana, che mi aveva invitata a prendere il tè. Per rendere più splendida la sua ospitalità, egli aveva fatto venire dei musicisti e dei danzatori del posto. Il ballo è andato avanti fino all'una di notte. Per tenermi sveglia ho bevuto diverse tazze di caffè, molto buono ma eccitante.

Quando sono andata in camera, la signora Justo è venuta a mostrarmi come avrei dovuto fare per difendermi dalle pulci. Ha messo in fila quattro o cinque sedie, l’ultima delle quali toccava il letto. Mi ha fatto spogliare in piedi sulla prima sedia, poi mi ha fatto passare sulla seconda, con indosso soltanto la camicia. Quindi ha portato fuori dalla stanza i vestiti e mi ha detto di passare un asciugamano sul corpo, per far cadere le pulci attaccate alla pelle. Passando di sedia in sedia ho raggiunto il letto e mi sono infilata la camicia da notte spruzzata di acqua di colonia.

Quando sono andata in camera, la signora Justo è venuta a mostrarmi come avrei dovuto fare per difendermi dalle pulci. Ha messo in fila quattro o cinque sedie, l’ultima delle quali toccava il letto. Mi ha fatto spogliare in piedi sulla prima sedia, poi mi ha fatto passare sulla seconda, con indosso soltanto la camicia. Quindi ha portato fuori dalla stanza i vestiti e mi ha detto di passare un asciugamano sul corpo, per far cadere le pulci attaccate alla pelle. Passando di sedia in sedia ho raggiunto il letto e mi sono infilata la camicia da notte spruzzata di acqua di colonia. Questo procedimento mi ha dato due ore di tranquillità, poi sono stata di nuovo assalita da migliaia di pulci che nel frattempo avevano raggiunto il letto. Bisogna aver vissuto nei paesi dove questi insetti abbondano per capire il supplizio causato dai loro morsi. Il dolore che si prova irrita i nervi, infiamma il sangue e dà la febbre. Il Perù ne è infestato e per le strade d’Islay le si vede saltare sulla sabbia. Anche se è impossibile liberarsene completamente, con una maggiore pulizia nelle abitudini di vita esse sarebbero molto meno fastidiose.

Alle quattro del mattino il mulattiere è venuto a prendere i bagagli e, mentre li caricava sugli animali, mi sono alzata. Mi sentivo a pezzi e, per rianimarmi, ho bevuto come al solito molti caffè. Quando sono salita sulla mula, mi sono accorta che non era una buona cavalcatura e, soprattutto, che era bardata male per un viaggio così lungo. L’ho fatto notare al dottore che me l’aveva procurata e mi sono congratulata con lui per aver fatto una scelta migliore per se stesso. Ma lui mi ha assicurato di aver cercato in tutto il paese e di non aver trovato di meglio.

Alle quattro del mattino il mulattiere è venuto a prendere i bagagli e, mentre li caricava sugli animali, mi sono alzata. Mi sentivo a pezzi e, per rianimarmi, ho bevuto come al solito molti caffè. Quando sono salita sulla mula, mi sono accorta che non era una buona cavalcatura e, soprattutto, che era bardata male per un viaggio così lungo. L’ho fatto notare al dottore che me l’aveva procurata e mi sono congratulata con lui per aver fatto una scelta migliore per se stesso. Ma lui mi ha assicurato di aver cercato in tutto il paese e di non aver trovato di meglio.Don Justo mi ha prestato un tappeto, da mettere sopra al cuscino imbottito di paglia che fungeva da sella, che qui viene chiamato torche. Mi sono arrangiata alla meglio, anche se tutti mi dicevano che era un’imprudenza affrontare un viaggio così lungo e faticoso con una simile cavalcatura e che sarebbe stato meglio rimandarlo. Ma da giovani si è pieni di fiducia e si accetta malvolentieri un ritardo. Facevo affidamento sulla mia forza morale e sulla volontà che non mi ha mai tradita. Non ho tenuto in alcun conto le preghiere del buon Justo, di sua moglie e di sua figlia, che mi ripetevano di aver rischiato di soccombere di fatica durante il loro ultimo viaggio ad Arequipa.

Alle cinque del mattino dell’11 settembre 1833 mi sono messa in viaggio.

All’inizio, mi trovavo abbastanza bene sulla mula. Il caffè che avevo bevuto mi dava l’illusione di essere forte e mi sentivo instancabile, soddisfatta della mia decisione.

Avevamo appena lasciato Islay e stavamo per addentrarci fra le montagne quando siamo stati raggiunti da due cavalieri, cugini dell’amministratore della dogana. Uno si chiamava don Balthazar de la Fuente, l’altro don Josè de la Fuente. Mi hanno chiesto se volevo accettarli come compagni di viaggio. Li ho ringraziati della loro galanteria e sono stata contenta di questo incontro fortunato, perché il coraggio del dottor Castellac mi dava qualche preoccupazione. Abituato a viaggiare in Messico dove le strade sono infestate di briganti, egli temeva che fosse lo stesso anche in Perù e si era armato fino ai denti.

Avevamo appena lasciato Islay e stavamo per addentrarci fra le montagne quando siamo stati raggiunti da due cavalieri, cugini dell’amministratore della dogana. Uno si chiamava don Balthazar de la Fuente, l’altro don Josè de la Fuente. Mi hanno chiesto se volevo accettarli come compagni di viaggio. Li ho ringraziati della loro galanteria e sono stata contenta di questo incontro fortunato, perché il coraggio del dottor Castellac mi dava qualche preoccupazione. Abituato a viaggiare in Messico dove le strade sono infestate di briganti, egli temeva che fosse lo stesso anche in Perù e si era armato fino ai denti.  Ma il coraggio non era il suo forte e le armi servivano più a spaventare i briganti che a essere usate. Sperava di rappresentare uno spauracchio e, nel suo abbigliamento stravagante, somigliava non poco a don Chisciotte, senza però avere l’eroico valore di quel cavaliere. Portava un paio di pistole alla cintura, un cinturone dal quale pendeva una grande sciabola da lanciere, un budriere al quale era attaccato un coltello da caccia e due grosse pistole appese all’arcione della sella.

Ma il coraggio non era il suo forte e le armi servivano più a spaventare i briganti che a essere usate. Sperava di rappresentare uno spauracchio e, nel suo abbigliamento stravagante, somigliava non poco a don Chisciotte, senza però avere l’eroico valore di quel cavaliere. Portava un paio di pistole alla cintura, un cinturone dal quale pendeva una grande sciabola da lanciere, un budriere al quale era attaccato un coltello da caccia e due grosse pistole appese all’arcione della sella.Questo aspetto militaresco contrastava comicamente con la sua figura gracile e con il suo vestito misero. Portava dei pantaloni di pelle che aveva indossato anche in Messico, degli stivali con il risvolto e dei lunghi speroni, una giacca da caccia in panno verde così attillata che sembrava sul punto di scoppiare. In testa aveva una calotta di seta nera e sopra un enorme cappello di paglia. A tutto questo va aggiunta una serie di bottiglie e di panieri appesi sul davanti del mulo, mentre dietro vi erano coperte, tappeti, foulard e cappotti. In breve, tutto l’armamentario dell’uomo che, pur abituato a viaggiare nel deserto, ha paura di mancare del necessario.

Io, che ignoravo tutto dei viaggi, ero partita come se avessi dovuto andare da Parigi a Orléans. Portavo degli stivaletti di traliccio grigio, una vestaglietta di tela bruna, un grembiule di seta nella cui tasca c’erano un coltello e un fazzoletto e un piccolo cappello blu di tela indiana. Avevo anche un cappotto e due foulard.

Siamo scesi dalla montagna per un sentiero pericoloso che ci ha portati a Guerrera, distante una lega da Islay. Abbiamo visto sorgenti d’acqua, alberi, un po’ di bassa vegetazione e cinque o sei capanne abitate da mulattieri. I signori de la Fuente hanno cominciato a descrivermi lo stupore causato dal mio arrivo, del tutto inatteso perché mio zio non aveva mai fatto parola della mia esistenza. Ignorando il male che mi facevano, mi hanno parlato anche della nonna e hanno deplorato la perdita che rappresentava per me la morte di questa donna rispettabile, giusta e generosa. La sua descrizione aveva risvegliato il mio dolore e per la commozione non ho potuto trattenere le lacrime. Quando hanno visto l’effetto delle loro parole, hanno cercato di cambiare argomento ma ormai avevano eccitato la mia sensibilità e il bisogno impellente di piangere mi ha indotta a lasciarli andare avanti con il dottore, mentre io mi attardavo a dare libero sfogo ai singhiozzi.

Siamo scesi dalla montagna per un sentiero pericoloso che ci ha portati a Guerrera, distante una lega da Islay. Abbiamo visto sorgenti d’acqua, alberi, un po’ di bassa vegetazione e cinque o sei capanne abitate da mulattieri. I signori de la Fuente hanno cominciato a descrivermi lo stupore causato dal mio arrivo, del tutto inatteso perché mio zio non aveva mai fatto parola della mia esistenza. Ignorando il male che mi facevano, mi hanno parlato anche della nonna e hanno deplorato la perdita che rappresentava per me la morte di questa donna rispettabile, giusta e generosa. La sua descrizione aveva risvegliato il mio dolore e per la commozione non ho potuto trattenere le lacrime. Quando hanno visto l’effetto delle loro parole, hanno cercato di cambiare argomento ma ormai avevano eccitato la mia sensibilità e il bisogno impellente di piangere mi ha indotta a lasciarli andare avanti con il dottore, mentre io mi attardavo a dare libero sfogo ai singhiozzi.Pensavo che il pianto mi avrebbe sollevata, invece mi ha fatto venire un gran mal di testa. Il caldo cominciava ad essere insopportabile e la spessa polvere bianca, sollevata dagli zoccoli degli animali, aumentava le mie sofferenze. Mi occorreva tutta la determinazione possibile per continuare a restare in sella. Don Balthazar sosteneva la mia forza morale assicurandomi che, una volta fuori dalle gole della montagna, saremmo stati in uno spazio aperto con aria pura e fresca. Avevo una sete inestinguibile e bevevo in continuazione acqua mischiata a vino. Di solito questa mistura è efficace, ma il vino locale è molto forte e inebriante e ha raddoppiato il mio mal di testa.

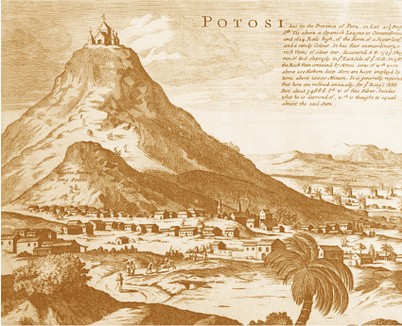

Finalmente siamo usciti da quelle gole soffocanti, senza un filo d’aria, dove il sole ardente riscalda la sabbia come una fornace. Abbiamo scalato l’ultima montagna e, quando siamo giunti in cima, davanti al nostro sguardo si è spalancato il deserto, con la vasta catena della Cordigliera e i tre giganteschi vulcani di Arequipa sullo sfondo. Alla vista di quel magnifico spettacolo ho dimenticato le mie sofferenze, vivevo solo per ammirarlo e avevo la sensazione che non bastasse tutta la vita per ammirarlo degnamente.

Finalmente siamo usciti da quelle gole soffocanti, senza un filo d’aria, dove il sole ardente riscalda la sabbia come una fornace. Abbiamo scalato l’ultima montagna e, quando siamo giunti in cima, davanti al nostro sguardo si è spalancato il deserto, con la vasta catena della Cordigliera e i tre giganteschi vulcani di Arequipa sullo sfondo. Alla vista di quel magnifico spettacolo ho dimenticato le mie sofferenze, vivevo solo per ammirarlo e avevo la sensazione che non bastasse tutta la vita per ammirarlo degnamente.Ho lasciato scorrere lo sguardo sulla sabbia brillante e ondulata ed ho seguito i suoi flutti argentei fino al punto in cui si confondevano con la volta azzurra, poi ho osservato le alte montagne che si allungavano in una catena infinita, con migliaia di cime coperte di neve che scintillavano ai raggi del sole e che chiudevano a ovest il deserto con i colori del prisma. Poi ho rivolto lo sguardo verso i tre vulcani di Arequipa uniti alla base e ramificati come un candelabro a tre braccia, che si illuminava di una solennità misteriosa, simbolo di una trinità che va al di là della nostra comprensione umana.

Ero in estasi. Mai nessuno spettacolo mi aveva dato tanta emozione: né le onde dell’Oceano nel loro spaventoso corruccio, né il loro agitarsi, brillanti di luce, nella notte dei tropici, né il luminoso tramonto sotto alla linea dell’equinozio, né la maestà del cielo risplendente di stelle avevano prodotto il grande stupore di questa sublime manifestazione di Dio.

Ero in estasi. Mai nessuno spettacolo mi aveva dato tanta emozione: né le onde dell’Oceano nel loro spaventoso corruccio, né il loro agitarsi, brillanti di luce, nella notte dei tropici, né il luminoso tramonto sotto alla linea dell’equinozio, né la maestà del cielo risplendente di stelle avevano prodotto il grande stupore di questa sublime manifestazione di Dio.I due signori che viaggiavano con noi non mi avevano avvertita, perché non avevano voluto privarmi dell’effetto che avrebbe avuto su di me la vista di quelle grandi opere della creazione. Don Balthazar, che osservava con piacere il mio rapimento, con un vivo sentimento di orgoglio nazionale mi ha chiesto:

“Ebbene, signorina, che cosa ne dite di questo panorama? Avete niente di simile nella vostra bella Europa?”

“Don Balthazar, la creazione rivela ovunque la grande e onnipotente intelligenza del suo autore, ma qui essa si manifesta in tutta la sua gloria. Questo spettacolo solenne merita un viaggio dalle estremità della terra.”

Mentre ammiravo i ghiacciai eterni e le sabbie infuocate, il dottore e don José mi avevano fatto preparare un giaciglio su di un tappeto sotto a una piccola tenda, montata per proteggermi dal sole. Mi sono distesa su quel letto improvvisato e abbiamo cominciato a mangiare. Il cibo era abbondante. La buona signora Justo aveva dato al dottore un paniere pieno di carne arrosto, di verdure, di dolci e di frutta. Anche i due spagnoli erano ben forniti: salame, formaggio, cioccolato, zucchero, frutta, latte, vino e rum. Dopo il lungo pasto era venuta l’ora di ripartire. Alle dieci avevamo coperto solo sei leghe, ne restavano trentaquattro, in un territorio senza una goccia d’acqua. Siamo partiti dopo che don José mi aveva dato la sua giumenta, perché procedeva meglio della mia mula. Il magnifico panorama che mi aveva riempito l’anima ha tenuto sotto il suo influsso i miei sensi ancora per un po’. Eravamo riusciti ad avanzare faticosamente per circa mezz’ora, quando lo spaventoso deserto ha cominciato ad avere effetto su di me. La sofferenza fisica mi ha strappata all’estasi mentale e ho avuto l’impressione di essere in mezzo a un mare limpido e azzurro, come il cielo che vi si rifletteva.

Mentre ammiravo i ghiacciai eterni e le sabbie infuocate, il dottore e don José mi avevano fatto preparare un giaciglio su di un tappeto sotto a una piccola tenda, montata per proteggermi dal sole. Mi sono distesa su quel letto improvvisato e abbiamo cominciato a mangiare. Il cibo era abbondante. La buona signora Justo aveva dato al dottore un paniere pieno di carne arrosto, di verdure, di dolci e di frutta. Anche i due spagnoli erano ben forniti: salame, formaggio, cioccolato, zucchero, frutta, latte, vino e rum. Dopo il lungo pasto era venuta l’ora di ripartire. Alle dieci avevamo coperto solo sei leghe, ne restavano trentaquattro, in un territorio senza una goccia d’acqua. Siamo partiti dopo che don José mi aveva dato la sua giumenta, perché procedeva meglio della mia mula. Il magnifico panorama che mi aveva riempito l’anima ha tenuto sotto il suo influsso i miei sensi ancora per un po’. Eravamo riusciti ad avanzare faticosamente per circa mezz’ora, quando lo spaventoso deserto ha cominciato ad avere effetto su di me. La sofferenza fisica mi ha strappata all’estasi mentale e ho avuto l’impressione di essere in mezzo a un mare limpido e azzurro, come il cielo che vi si rifletteva.  Vedevo delle onde muoversi mollemente e sentivo salire un calore da fornace. L’atmosfera soffocante che mi circondava, la polvere fine che si incollava al viso e che pungeva come il lamio, mi hanno indotta a pensare di essere vittima di un’illusione ottica, che mi faceva vedere sotto forma di acqua quello che era fuoco liquido. Alzando gli occhi verso la Cordigliera, provavo i tormenti dell’angelo caduto dal paradiso.

Vedevo delle onde muoversi mollemente e sentivo salire un calore da fornace. L’atmosfera soffocante che mi circondava, la polvere fine che si incollava al viso e che pungeva come il lamio, mi hanno indotta a pensare di essere vittima di un’illusione ottica, che mi faceva vedere sotto forma di acqua quello che era fuoco liquido. Alzando gli occhi verso la Cordigliera, provavo i tormenti dell’angelo caduto dal paradiso.“Don Balthazar – ho chiesto spaventata – è metallo liquido quello in cui siamo? Dobbiamo ancora camminare a lungo in questo mare di fuoco?”

“Avete ragione, signorina, la sabbia infuocata sembra vetro fuso.”

“Ma è sabbia liquida?”

“E’ l’effetto del miraggio che la fa apparire tale, signorina. Guardate le nostre mule da soma che vi affondano fino al ginocchio, sono ansimanti e la sabbia brucia loro i piedi. Tuttavia, anch’esse credono di vedere in lontananza una pozza d’acqua e, spinte dalla sete ardente e insopportabile, raddoppiano gli sforzi per raggiungere quell’onda fuggitiva. Le povere bestie non potrebbero resistere a lungo al supplizio di questo inganno.”

“Abbiamo dell’acqua per dissetarle?”

“Non diamo mai da bere agli animali durante il viaggio. Il proprietario del tambo 3) ha una provvista d’acqua per i viaggiatori in arrivo.”

“Don Balthazar, malgrado quello che mi avete appena detto, io ho ancora l’impressione di vedere le onde.”

“La pampa è cosparsa di piccoli mucchi di sabbia accumulati dal vento, che assomigliano alle onde del mare, a cui il miraggio dà l’effetto del movimento. Del resto, essi non sono più stabili delle onde dell’oceano perchè il vento li scompiglia continuamente.”

“La pampa è cosparsa di piccoli mucchi di sabbia accumulati dal vento, che assomigliano alle onde del mare, a cui il miraggio dà l’effetto del movimento. Del resto, essi non sono più stabili delle onde dell’oceano perchè il vento li scompiglia continuamente.”“Quindi è pericoloso trovarsi nella pampa quando soffia il vento?”

“Oh, sì! Alcuni anni fa, una tromba d’aria ha sepolto nella sabbia muli e mulattieri che erano in viaggio da Islay ad Arequipa, ma questi episodi sono rari.”Ho smesso di parlare, ho pensato alla debolezza dell’uomo, ai pericoli a cui è esposto in queste distese inabitate e la paura si è impadronita di me. “La tempesta nel deserto - riflettevo - è ancora più temibile di quella sull’oceano. In questa sabbia sconfinata, la sete e la fame sono una minaccia continua. Chi si perde o si ferma, perisce. Vanamente si agita e guarda in tutte le direzioni: non il più piccolo filo d’erba gli si offre alla vista. Circondato da ogni parte da una natura senza vita, separato dai suoi simili da un’immensità che i suoi sforzi non riescono a superare, non ha speranza. E nel momento dell’angoscia questo essere così orgoglioso deve riconoscere di non essere nulla là dove Dio non provvede a lui.” Ho invocato Dio con fervore perché venisse in mio aiuto e mi sono affidata alla sua provvidenza.

Ho guardato i miei compagni di viaggio. Il dottore era tetro e silenzioso, don José era preoccupato per la lentezza del cammino, don Balthazar, abituato a viaggiare nel deserto e fiducioso nelle proprie forze, sembrava il solo a non essere inquieto.

Verso mezzogiorno, il caldo è diventato intenso e il mio mal di testa è raddoppiato al punto da non permettermi più di stare in sella. Il sole e il riverbero della sabbia mi bruciavano il viso e una sete violenta mi seccava la gola.  Non riuscivo più a vincere la stanchezza, che mi faceva cadere come morta. Sono stata due volte sul punto di perdere conoscenza. I miei compagni di viaggio erano disperati. Il dottore voleva praticarmi un salasso, ma per fortuna don Balthazar si è opposto. Se avesse lasciato fare a quel novello ‘Sangrado’ sarei sicuramente morta. Mi hanno distesa sul cavallo e sono propensa a credere che una mano invisibile mi abbia sostenuta perchè non sono caduta neanche una volta. Finalmente il sole è scomparso dietro agli alti vulcani e a poco a poco il fresco della sera mi ha rianimata. Per incitarmi ad avere coraggio, don Balthazar è ricorso a uno stratagemma usato in circostanze simili e che consiste nell’ingannare il viaggiatore sulla reale distanza che lo separa dal tambo.

Non riuscivo più a vincere la stanchezza, che mi faceva cadere come morta. Sono stata due volte sul punto di perdere conoscenza. I miei compagni di viaggio erano disperati. Il dottore voleva praticarmi un salasso, ma per fortuna don Balthazar si è opposto. Se avesse lasciato fare a quel novello ‘Sangrado’ sarei sicuramente morta. Mi hanno distesa sul cavallo e sono propensa a credere che una mano invisibile mi abbia sostenuta perchè non sono caduta neanche una volta. Finalmente il sole è scomparso dietro agli alti vulcani e a poco a poco il fresco della sera mi ha rianimata. Per incitarmi ad avere coraggio, don Balthazar è ricorso a uno stratagemma usato in circostanze simili e che consiste nell’ingannare il viaggiatore sulla reale distanza che lo separa dal tambo.

Non riuscivo più a vincere la stanchezza, che mi faceva cadere come morta. Sono stata due volte sul punto di perdere conoscenza. I miei compagni di viaggio erano disperati. Il dottore voleva praticarmi un salasso, ma per fortuna don Balthazar si è opposto. Se avesse lasciato fare a quel novello ‘Sangrado’ sarei sicuramente morta. Mi hanno distesa sul cavallo e sono propensa a credere che una mano invisibile mi abbia sostenuta perchè non sono caduta neanche una volta. Finalmente il sole è scomparso dietro agli alti vulcani e a poco a poco il fresco della sera mi ha rianimata. Per incitarmi ad avere coraggio, don Balthazar è ricorso a uno stratagemma usato in circostanze simili e che consiste nell’ingannare il viaggiatore sulla reale distanza che lo separa dal tambo.

Non riuscivo più a vincere la stanchezza, che mi faceva cadere come morta. Sono stata due volte sul punto di perdere conoscenza. I miei compagni di viaggio erano disperati. Il dottore voleva praticarmi un salasso, ma per fortuna don Balthazar si è opposto. Se avesse lasciato fare a quel novello ‘Sangrado’ sarei sicuramente morta. Mi hanno distesa sul cavallo e sono propensa a credere che una mano invisibile mi abbia sostenuta perchè non sono caduta neanche una volta. Finalmente il sole è scomparso dietro agli alti vulcani e a poco a poco il fresco della sera mi ha rianimata. Per incitarmi ad avere coraggio, don Balthazar è ricorso a uno stratagemma usato in circostanze simili e che consiste nell’ingannare il viaggiatore sulla reale distanza che lo separa dal tambo.Mi diceva:

“Coraggio, signorina, presto vedrete la luce della lanterna davanti alla porta della locanda.”

Balthazar sapeva benissimo che eravamo a più di sei leghe di distanza, ma, per rendere credibile il suo inganno, faceva affidamento sulla prima stella che sarebbe apparsa sopra alla Cordigliera. Purtroppo, la notte era molto buia e la nostra inquietudine era grande.

Nel deserto non ci sono sentieri tracciati e, senza le stelle a fare da guida, correvamo il rischio di perderci, di morire di fame e di sete nella solitudine di quella vasta distesa. Il dottore si lasciava andare a penose lamentele e don Balthazar, che era di carattere allegro, lo prendeva in giro in modo buffo. Ci siamo affidati all’istinto delle nostre bestie, come fanno anche i mulattieri, che in circostanze simili non hanno altre bussole.

Nella pampa si passa dal calore infuocato del giorno al freddo della notte, portato dall’aria che spira dalle montagne innevate. Il freddo mi faceva bene, mi sentivo più forte, il mal di testa era diminuito e spingevo il cavallo con un vigore che stupiva i miei compagni. Due ore prima ero moribonda, adesso mi erano tornate le forze.

Nella pampa si passa dal calore infuocato del giorno al freddo della notte, portato dall’aria che spira dalle montagne innevate. Il freddo mi faceva bene, mi sentivo più forte, il mal di testa era diminuito e spingevo il cavallo con un vigore che stupiva i miei compagni. Due ore prima ero moribonda, adesso mi erano tornate le forze. Non ero caduta nel tranello di Don Balthazar, che aveva voluto farmi credere che una stella fosse la luce del tambo, ma sono stata io a vedere per prima la lanterna della locanda. La sua vista mi ha dato una sensazione ineffabile, la stessa provata dal naufrago che sta per soccombere e scorge una nave venire in suo aiuto. Ho levato un grido e ho spinto il cavallo al galoppo.

La distanza era lunga, ma la vista di quella piccola lanterna sosteneva il mio coraggio. Siamo arrivati al tambo a mezzanotte. Don Balthazar era andato avanti con il suo domestico per farmi preparare un letto e un brodo caldo. Appena arrivata mi sono messa a letto, dopo aver preso il brodo, ma non sono riuscita a dormire. Tre cose mi hanno impedito di prendere sonno: le pulci, molto più abbondanti che a Islay, il rumore della locanda e la paura che mi venissero a mancare le forze e che non fossi in grado di continuare il cammino.

L’albergo era aperto da un anno, prima i viaggiatori dovevano adattarsi a dormire per terra, in mezzo al deserto. Consisteva in tre stanze, divise da tramezzi di bambù: nella prima stanza dormivano i mulattieri con le loro bestie, in quella di mezzo stavano i viaggiatori, la terza, occupata dai proprietari, serviva anche da cucina e da deposito. I signori de la Fuente, che hanno sempre avuto per me le attenzioni più delicate e le cure più affettuose, me l’hanno ceduta, nonostante le mie proteste, e sono andati a dormire in cucina con il dottore. Si sono messi a parlare fra di loro a voce bassa e quello che ho inteso mi ha preoccupata non poco.

L’albergo era aperto da un anno, prima i viaggiatori dovevano adattarsi a dormire per terra, in mezzo al deserto. Consisteva in tre stanze, divise da tramezzi di bambù: nella prima stanza dormivano i mulattieri con le loro bestie, in quella di mezzo stavano i viaggiatori, la terza, occupata dai proprietari, serviva anche da cucina e da deposito. I signori de la Fuente, che hanno sempre avuto per me le attenzioni più delicate e le cure più affettuose, me l’hanno ceduta, nonostante le mie proteste, e sono andati a dormire in cucina con il dottore. Si sono messi a parlare fra di loro a voce bassa e quello che ho inteso mi ha preoccupata non poco.Don Balthazar diceva al dottore: “Non credo sia prudente portare con noi la signorina. E’ talmente debole che ho paura che muoia per strada, tanto più che abbiamo davanti a noi la parte più faticosa del viaggio. Sono del parere di lasciarla qui e mandare qualcuno a prenderla domani con una lettiga.” A questo punto, ho sentito il proprietario dell’hotel che diceva di aver esaurito l’acqua di riserva. Avrei potuto morire di sete se non ne fosse arrivata dell’altra! Le sue parole mi hanno fatto rabbrividire di orrore e il pensiero di essere abbandonata nel deserto in mano a persone insensibili che, rese crudeli dalla sete, avrebbero potuto lasciarmi morire, negandomi un bicchiere d’acqua, mi ha rianimata. Qualsiasi cosa fosse successa in viaggio, era meglio morire di fatica che di sete. Spinta dalla forza dell’istinto vitale e dalla paura della morte, alle tre di notte ero pronta a partire.

Mi sono pettinata, ho tagliato gli stivali sul dorso per alleviare il gonfiore dei piedi, mi sono vestita nel modo più appropriato possibile e ho raccolto tutte le mie cose. Poi ho chiamato il dottore e gli ho detto di farmi preparare una tazza di cioccolata. I due gentiluomini erano stupiti di vedermi così in forma. Ho detto loro di aver dormito e di sentirmi molto meglio. Li ho sollecitati ad affrettare i preparativi per la partenza e alle quattro del mattino abbiamo lasciato la locanda.

Mi sono pettinata, ho tagliato gli stivali sul dorso per alleviare il gonfiore dei piedi, mi sono vestita nel modo più appropriato possibile e ho raccolto tutte le mie cose. Poi ho chiamato il dottore e gli ho detto di farmi preparare una tazza di cioccolata. I due gentiluomini erano stupiti di vedermi così in forma. Ho detto loro di aver dormito e di sentirmi molto meglio. Li ho sollecitati ad affrettare i preparativi per la partenza e alle quattro del mattino abbiamo lasciato la locanda.Faceva molto freddo. Don Balthazar mi aveva prestato un grande poncho rivestito di flanella e avevo avvolto due grandi fazzoletti attorno al corpo. Grazie a queste precauzioni sono riuscita ad andare avanti senza soffrire troppo il freddo.

Il panorama era completamente cambiato, la pampa era finita ed eravamo entrati in un paesaggio montagnoso, anch’esso senza vegetazione, una natura morta nel suo aspetto più desolato. Non si vedevano uccelli né il più piccolo animale sulla terra, c’era solo la sabbia nera e pietrosa.  Il passaggio dell’uomo aveva contribuito ad aumentare l’orrore del luogo e quella terra desolata era cosparsa di scheletri di animali – muli, cavalli, asini, buoi - morti di fame e di sete in quell’orribile deserto. Solo ai lama, che hanno bisogno di molta acqua e di una temperatura fredda, veniva risparmiata la traversata, perché troppo faticosa.

Il passaggio dell’uomo aveva contribuito ad aumentare l’orrore del luogo e quella terra desolata era cosparsa di scheletri di animali – muli, cavalli, asini, buoi - morti di fame e di sete in quell’orribile deserto. Solo ai lama, che hanno bisogno di molta acqua e di una temperatura fredda, veniva risparmiata la traversata, perché troppo faticosa.

Il passaggio dell’uomo aveva contribuito ad aumentare l’orrore del luogo e quella terra desolata era cosparsa di scheletri di animali – muli, cavalli, asini, buoi - morti di fame e di sete in quell’orribile deserto. Solo ai lama, che hanno bisogno di molta acqua e di una temperatura fredda, veniva risparmiata la traversata, perché troppo faticosa.

Il passaggio dell’uomo aveva contribuito ad aumentare l’orrore del luogo e quella terra desolata era cosparsa di scheletri di animali – muli, cavalli, asini, buoi - morti di fame e di sete in quell’orribile deserto. Solo ai lama, che hanno bisogno di molta acqua e di una temperatura fredda, veniva risparmiata la traversata, perché troppo faticosa.La vista degli scheletri mi aveva profondamente rattristata. Gli animali, legati al nostro stesso pianeta, alla terra su cui viviamo, non sono forse nostri compagni? Non sono anch’essi creature di Dio? Non è per un ripiegamento su me stessa che soffro per le pene dei miei simili, il dolore suscita la mia compassione qualunque sia l’essere che lo patisce e credo che sia un dovere religioso quello di proteggere gli animali che sono sotto il nostro dominio. Ogni volta che i miei occhi si posavano sulle ossa di quelle vittime della cupidigia umana, la mia immaginazione mi rappresentava la crudele agonia dell’essere che aveva animato quello scheletro. Vedevo quei poveri animali sfiniti di fatica e di sete morire in preda alla rabbia e mi tornava in mente la conversazione della notte precedente. Sentendo con terrore quanto ero debole per sostenere la fatica di un’altra dura giornata, fremevo all’idea che anch’io, forse, sarei stata abbandonata nel deserto…

Il sole era alto e il caldo diventava sempre più rovente. Anche la sabbia scottava e una polvere fine come cenere bruciava i nostri visi e seccava il nostro palato. Verso le otto, siamo giunti alle montagne Quebradas, conosciute per le difficoltà che presentano ai viaggiatori. Quando la mula si arrampicava su per i picchi, mi coricavo sul suo dorso, affidandomi alla Provvidenza, ma quando scendeva non potevo fare lo stesso. La bestia avanzava con passo abbastanza sicuro, ma i pericoli della strada mi costringevano ad avere una grande attenzione. Dovevamo far superare agli animali dei crepacci che interrompevano il cammino, farli arrampicare sulle rocce e guidarli lungo sentieri stretti. La sabbia franava sotto agli zoccoli e ci faceva correre il rischio di cadere nel burrone che costeggiava il viottolo. Don Balthazar ci precedeva per indicarci la via e suo cugino, l’uomo più attento e gentile che abbia mai conosciuto, camminava accanto a me, per potermi aiutare in caso di bisogno. Il dottore, uomo prudente per eccellenza, stava sempre indietro, per non essere coinvolto nella caduta, nel caso uno di noi fosse scivolato. A ogni passo falso della mia mula lo sentivo gridare e maledire la strada, il sole, la polvere, deplorare il suo avverso destino e raccomandarsi a Dio.

Il sole era alto e il caldo diventava sempre più rovente. Anche la sabbia scottava e una polvere fine come cenere bruciava i nostri visi e seccava il nostro palato. Verso le otto, siamo giunti alle montagne Quebradas, conosciute per le difficoltà che presentano ai viaggiatori. Quando la mula si arrampicava su per i picchi, mi coricavo sul suo dorso, affidandomi alla Provvidenza, ma quando scendeva non potevo fare lo stesso. La bestia avanzava con passo abbastanza sicuro, ma i pericoli della strada mi costringevano ad avere una grande attenzione. Dovevamo far superare agli animali dei crepacci che interrompevano il cammino, farli arrampicare sulle rocce e guidarli lungo sentieri stretti. La sabbia franava sotto agli zoccoli e ci faceva correre il rischio di cadere nel burrone che costeggiava il viottolo. Don Balthazar ci precedeva per indicarci la via e suo cugino, l’uomo più attento e gentile che abbia mai conosciuto, camminava accanto a me, per potermi aiutare in caso di bisogno. Il dottore, uomo prudente per eccellenza, stava sempre indietro, per non essere coinvolto nella caduta, nel caso uno di noi fosse scivolato. A ogni passo falso della mia mula lo sentivo gridare e maledire la strada, il sole, la polvere, deplorare il suo avverso destino e raccomandarsi a Dio. Ho superato abbastanza bene la prima e la seconda montagna, ma, giunta in cima alla terza, mi sono sentita molto debole e ho cominciato a stare male. I movimenti della mula mi avevano causato un vivo dolore nel fianco e mi era impossibile continuare a tenere le briglie. L’aria era pura e fresca e ci siamo fermati. Provavo le stesse sofferenze della vigilia: un’oppressione spasmodica mi chiudeva il petto e mi faceva gonfiare le vene del collo e della fronte, gli occhi lacrimavano, la testa non si reggeva più e le membra erano distrutte. La sete, una sete ardente, era la sola sensazione che avevo.

Ho superato abbastanza bene la prima e la seconda montagna, ma, giunta in cima alla terza, mi sono sentita molto debole e ho cominciato a stare male. I movimenti della mula mi avevano causato un vivo dolore nel fianco e mi era impossibile continuare a tenere le briglie. L’aria era pura e fresca e ci siamo fermati. Provavo le stesse sofferenze della vigilia: un’oppressione spasmodica mi chiudeva il petto e mi faceva gonfiare le vene del collo e della fronte, gli occhi lacrimavano, la testa non si reggeva più e le membra erano distrutte. La sete, una sete ardente, era la sola sensazione che avevo.Don Balthazar riteneva che, nello stato in cui ero, non potessi cavalcare senza espormi al pericolo di cadere nel precipizio, perciò mi ha proposto di fare la discesa a piedi. Lui e suo cugino mi hanno preso sottobraccio e, quasi portandomi di peso, mi hanno aiutata a scendere, mentre il dottor Castellac, dietro, guidava gli animali reggendo le redini. Questo modo di procedere funzionava bene, perciò lo abbiamo ripetuto sulle altre sette o otto cime che abbiamo dovuto scalare.

La mia sensibilità, aumentata dall’irritabilità del sistema nervoso, era colpita dallo spettacolo delle vittime della morte nel deserto ancora più di quanto lo fosse stata il giorno prima, alla vista delle carcasse degli animali morti in quelle solitudini aride. Avevo davanti agli occhi due animali sfortunati, un mulo e un asino, che stavano soccombendo alla fame e alla sete e si dibattevano nell’agonia di una morte terribile. I loro flebili gemiti mi hanno strappato i singhiozzi, come se stessi assistendo alla morte di due miei simili. Persino il dottore, malgrado il suo freddo egoismo, era scosso. In questi luoghi spaventosi gli stessi pericoli minacciano tutte le creature. Non potevo decidermi a partire, le emozioni mi tenevano incatenata a quello spettacolo straziante.

La mia sensibilità, aumentata dall’irritabilità del sistema nervoso, era colpita dallo spettacolo delle vittime della morte nel deserto ancora più di quanto lo fosse stata il giorno prima, alla vista delle carcasse degli animali morti in quelle solitudini aride. Avevo davanti agli occhi due animali sfortunati, un mulo e un asino, che stavano soccombendo alla fame e alla sete e si dibattevano nell’agonia di una morte terribile. I loro flebili gemiti mi hanno strappato i singhiozzi, come se stessi assistendo alla morte di due miei simili. Persino il dottore, malgrado il suo freddo egoismo, era scosso. In questi luoghi spaventosi gli stessi pericoli minacciano tutte le creature. Non potevo decidermi a partire, le emozioni mi tenevano incatenata a quello spettacolo straziante.Ma sull’ultima cima ho dovuto sostenere un’altra prova impostami dalla divinità del deserto, la morte. Sul bordo della strada, collocata in modo che non si potesse evitare, c’era una tomba. Don Balthazar voleva farmi passare oltre in fretta, ma la curiosità mi spingeva a leggere l’iscrizione. Era un giovane di ventotto anni, che era andato a fare i bagni di mare a Islay, ne era ripartito ammalato ed era morto in quel luogo mentre tornava ad Arequipa.  Non era riuscito a sopportare la fatica del viaggio e il dolore della madre si era espresso in quella tomba, che completava l’orrore del deserto. Essa sorgeva nel punto esatto dove il giovane era morto e sulla lapide era scritta la sua drammatica fine. Io immaginavo in modo vivo la sua sofferenza nel sentirsi venir meno in questo luogo, lontano dai suoi cari! La mia immaginazione ingigantiva il suo dolore ed ero così profondamente impressionata che per un istante ho avuto timore di morire anch’io in quel posto. È stato un momento orribile! Pensavo a mia figlia, la supplicavo di perdonarmi per essere venuta a cercare la morte qui, a quattromila leghe dal mio paese, e pregavo Dio di prenderla sotto alla sua protezione. Rassegnata a lasciare questa vita e incatenata alla tomba da cui non potevo più muovermi, ho perdonato tutti quelli che mi avevano fatto del male. Ma don Balthazar è venuto ancora una volta in mio aiuto. Mi ha issata sulla mula, mi ha legata alla sella con il poncho, poi, sostenendomi con il suo braccio vigoroso, ha incitato gli animali ad andare più veloci. A fatica, sono riuscita ad arrivare in cima all’ultima vetta, dove i miei compagni mi hanno distesa a terra, dicendomi in tono allegro: “Signorina, aprite gli occhi, guardate com’è bella Arequipa! Ecco il fiume di Congata e i grandi alberi che lo costeggiano. Diteci, in Francia avete una campagna così bella?”

Non era riuscito a sopportare la fatica del viaggio e il dolore della madre si era espresso in quella tomba, che completava l’orrore del deserto. Essa sorgeva nel punto esatto dove il giovane era morto e sulla lapide era scritta la sua drammatica fine. Io immaginavo in modo vivo la sua sofferenza nel sentirsi venir meno in questo luogo, lontano dai suoi cari! La mia immaginazione ingigantiva il suo dolore ed ero così profondamente impressionata che per un istante ho avuto timore di morire anch’io in quel posto. È stato un momento orribile! Pensavo a mia figlia, la supplicavo di perdonarmi per essere venuta a cercare la morte qui, a quattromila leghe dal mio paese, e pregavo Dio di prenderla sotto alla sua protezione. Rassegnata a lasciare questa vita e incatenata alla tomba da cui non potevo più muovermi, ho perdonato tutti quelli che mi avevano fatto del male. Ma don Balthazar è venuto ancora una volta in mio aiuto. Mi ha issata sulla mula, mi ha legata alla sella con il poncho, poi, sostenendomi con il suo braccio vigoroso, ha incitato gli animali ad andare più veloci. A fatica, sono riuscita ad arrivare in cima all’ultima vetta, dove i miei compagni mi hanno distesa a terra, dicendomi in tono allegro: “Signorina, aprite gli occhi, guardate com’è bella Arequipa! Ecco il fiume di Congata e i grandi alberi che lo costeggiano. Diteci, in Francia avete una campagna così bella?”

Non era riuscito a sopportare la fatica del viaggio e il dolore della madre si era espresso in quella tomba, che completava l’orrore del deserto. Essa sorgeva nel punto esatto dove il giovane era morto e sulla lapide era scritta la sua drammatica fine. Io immaginavo in modo vivo la sua sofferenza nel sentirsi venir meno in questo luogo, lontano dai suoi cari! La mia immaginazione ingigantiva il suo dolore ed ero così profondamente impressionata che per un istante ho avuto timore di morire anch’io in quel posto. È stato un momento orribile! Pensavo a mia figlia, la supplicavo di perdonarmi per essere venuta a cercare la morte qui, a quattromila leghe dal mio paese, e pregavo Dio di prenderla sotto alla sua protezione. Rassegnata a lasciare questa vita e incatenata alla tomba da cui non potevo più muovermi, ho perdonato tutti quelli che mi avevano fatto del male. Ma don Balthazar è venuto ancora una volta in mio aiuto. Mi ha issata sulla mula, mi ha legata alla sella con il poncho, poi, sostenendomi con il suo braccio vigoroso, ha incitato gli animali ad andare più veloci. A fatica, sono riuscita ad arrivare in cima all’ultima vetta, dove i miei compagni mi hanno distesa a terra, dicendomi in tono allegro: “Signorina, aprite gli occhi, guardate com’è bella Arequipa! Ecco il fiume di Congata e i grandi alberi che lo costeggiano. Diteci, in Francia avete una campagna così bella?”

Non era riuscito a sopportare la fatica del viaggio e il dolore della madre si era espresso in quella tomba, che completava l’orrore del deserto. Essa sorgeva nel punto esatto dove il giovane era morto e sulla lapide era scritta la sua drammatica fine. Io immaginavo in modo vivo la sua sofferenza nel sentirsi venir meno in questo luogo, lontano dai suoi cari! La mia immaginazione ingigantiva il suo dolore ed ero così profondamente impressionata che per un istante ho avuto timore di morire anch’io in quel posto. È stato un momento orribile! Pensavo a mia figlia, la supplicavo di perdonarmi per essere venuta a cercare la morte qui, a quattromila leghe dal mio paese, e pregavo Dio di prenderla sotto alla sua protezione. Rassegnata a lasciare questa vita e incatenata alla tomba da cui non potevo più muovermi, ho perdonato tutti quelli che mi avevano fatto del male. Ma don Balthazar è venuto ancora una volta in mio aiuto. Mi ha issata sulla mula, mi ha legata alla sella con il poncho, poi, sostenendomi con il suo braccio vigoroso, ha incitato gli animali ad andare più veloci. A fatica, sono riuscita ad arrivare in cima all’ultima vetta, dove i miei compagni mi hanno distesa a terra, dicendomi in tono allegro: “Signorina, aprite gli occhi, guardate com’è bella Arequipa! Ecco il fiume di Congata e i grandi alberi che lo costeggiano. Diteci, in Francia avete una campagna così bella?” Congata non è un villaggio, è un gruppo di tre o quattro case e una bella fattoria che funge anche da posta, albergo e luogo di ritrovo dei viaggiatori che attraversano il deserto. Il proprietario si chiama don Juan Najarra. Entrando nel cortile, don Balthazar gli ha detto chi ero e quanto avessi bisogno di aiuto. Il nome dello zio è stato una potente raccomandazione, il signor Najarra, sua moglie e i numerosi servitori si sono affaccendati attorno a me. In meno di dieci minuti mi hanno tolto gli stivaletti, portata nella piccola cappella dove avevano preparato un letto sul pavimento e mi hanno offerto un buon brodo. La signora Najarra, aiutata da una negra, mi ha fatto indossare una camicia da notte di batista fresca e mi ha aiutata a sdraiarmi, posando una tazza di latte vicino al guanciale. Secondo le informazioni avute, lo zio non sarebbe tornato ad Arequipa prima di due mesi. Trovandomi nella necessità di chiedere ospitalità ad altri parenti, il giorno prima di partire da Islay avevo scritto al vescovo e a suo fratello M. de Goyeneche, che erano miei cugini. Il dottore era a conoscenza di questo e lo ha riferito a don Balthazar. Appena venutone a conoscenza, egli è partito al galoppo per avvertire i parenti del mio arrivo a Congata e del precario stato di salute in cui mi trovavo.

Congata non è un villaggio, è un gruppo di tre o quattro case e una bella fattoria che funge anche da posta, albergo e luogo di ritrovo dei viaggiatori che attraversano il deserto. Il proprietario si chiama don Juan Najarra. Entrando nel cortile, don Balthazar gli ha detto chi ero e quanto avessi bisogno di aiuto. Il nome dello zio è stato una potente raccomandazione, il signor Najarra, sua moglie e i numerosi servitori si sono affaccendati attorno a me. In meno di dieci minuti mi hanno tolto gli stivaletti, portata nella piccola cappella dove avevano preparato un letto sul pavimento e mi hanno offerto un buon brodo. La signora Najarra, aiutata da una negra, mi ha fatto indossare una camicia da notte di batista fresca e mi ha aiutata a sdraiarmi, posando una tazza di latte vicino al guanciale. Secondo le informazioni avute, lo zio non sarebbe tornato ad Arequipa prima di due mesi. Trovandomi nella necessità di chiedere ospitalità ad altri parenti, il giorno prima di partire da Islay avevo scritto al vescovo e a suo fratello M. de Goyeneche, che erano miei cugini. Il dottore era a conoscenza di questo e lo ha riferito a don Balthazar. Appena venutone a conoscenza, egli è partito al galoppo per avvertire i parenti del mio arrivo a Congata e del precario stato di salute in cui mi trovavo.Mi sono addormentata immediatamente e mi sono svegliata verso le cinque del pomeriggio. Ho guardato stupita gli oggetti che mi circondavano. Sulle prime, ho creduto che fosse la continuazione di un sogno. Non potevo credere che ciò che vedevo fosse vero. Mi trovavo in una piccola cappella decorata nello stile comune in Perù e con l’altare sovraccarico di statue di gesso, fra le quali c’erano una Vergine vestita in modo bizzarro e un grande Cristo coperto di gocce di sangue. C’erano anche dei candelabri d’argento, dei vasi di fiori naturali e artificiali e una grande quantità di altri oggetti. Il pavimento era coperto da un tappeto abbastanza bello. Una piccola finestra lasciava penetrare una mezza luce pallida e malinconica.

Il mio letto era situato nell’angolo vicino all’altare. Di fronte, c’era la porta d’ingresso. Quando ho aperto gli occhi, la porta era socchiusa e un animale stava mettendo dentro la testa per entrare. Era un enorme gatto d’angora dagli occhi di fuoco, la più bella bestia che avessi mai visto. Ho socchiuso gli occhi per non spaventarlo, curiosa di vedere cosa avrebbe fatto. È entrato a passi felpati, con aria misteriosa e guardinga, girando gli occhi fiammeggianti e agitando la coda, ondeggiante come un serpente che si crogiola al sole.

Il mio letto era situato nell’angolo vicino all’altare. Di fronte, c’era la porta d’ingresso. Quando ho aperto gli occhi, la porta era socchiusa e un animale stava mettendo dentro la testa per entrare. Era un enorme gatto d’angora dagli occhi di fuoco, la più bella bestia che avessi mai visto. Ho socchiuso gli occhi per non spaventarlo, curiosa di vedere cosa avrebbe fatto. È entrato a passi felpati, con aria misteriosa e guardinga, girando gli occhi fiammeggianti e agitando la coda, ondeggiante come un serpente che si crogiola al sole.Indebolita da due giorni di sofferenze e in preda alla febbre, forse ero nello stato d’animo in cui si trovano a volte gli esseri inclini al sonnambulismo, vero è che la vista di quel gatto straordinario mi ha ispirato una paura che non saprei spiegare. Ho voluto tuttavia dominarla, perché il mio carattere coraggioso si indignava nel provarla.  Tirando fuori il braccio da sotto le coperte, ho preso la tazza del latte e l’ho porta all’animale, chiamandolo con voce dolce. Ma lui ha drizzato il pelo e, con un balzo, è saltato sull’altare, come se da lassù volesse gettarsi su di me. Stavo per chiedere aiuto quando sulla porta è apparso un piccolo essere, che mi ha fatto l’effetto di un angelo. “Non abbiate paura – mi ha detto, vedendo il mio spavento – questo gatto non è cattivo, è solo molto selvatico e, quando è impaurito, diventa strano.” Dicendo queste parole, la graziosa piccola creatura si è avvicinata all’altare, ha parlato al gatto, che si è lasciato accarezzare, poi lo ha trascinato verso l’ingresso e lo ha spinto fuori, richiudendo la porta. Non sapevo cosa pensare di questa apparizione. L’enorme gatto con gli occhi rossi mi era sembrato l’incarnazione di Lucifero, la piccola figura davanti a me sembrava un angelo sceso dal cielo.

Tirando fuori il braccio da sotto le coperte, ho preso la tazza del latte e l’ho porta all’animale, chiamandolo con voce dolce. Ma lui ha drizzato il pelo e, con un balzo, è saltato sull’altare, come se da lassù volesse gettarsi su di me. Stavo per chiedere aiuto quando sulla porta è apparso un piccolo essere, che mi ha fatto l’effetto di un angelo. “Non abbiate paura – mi ha detto, vedendo il mio spavento – questo gatto non è cattivo, è solo molto selvatico e, quando è impaurito, diventa strano.” Dicendo queste parole, la graziosa piccola creatura si è avvicinata all’altare, ha parlato al gatto, che si è lasciato accarezzare, poi lo ha trascinato verso l’ingresso e lo ha spinto fuori, richiudendo la porta. Non sapevo cosa pensare di questa apparizione. L’enorme gatto con gli occhi rossi mi era sembrato l’incarnazione di Lucifero, la piccola figura davanti a me sembrava un angelo sceso dal cielo.

Tirando fuori il braccio da sotto le coperte, ho preso la tazza del latte e l’ho porta all’animale, chiamandolo con voce dolce. Ma lui ha drizzato il pelo e, con un balzo, è saltato sull’altare, come se da lassù volesse gettarsi su di me. Stavo per chiedere aiuto quando sulla porta è apparso un piccolo essere, che mi ha fatto l’effetto di un angelo. “Non abbiate paura – mi ha detto, vedendo il mio spavento – questo gatto non è cattivo, è solo molto selvatico e, quando è impaurito, diventa strano.” Dicendo queste parole, la graziosa piccola creatura si è avvicinata all’altare, ha parlato al gatto, che si è lasciato accarezzare, poi lo ha trascinato verso l’ingresso e lo ha spinto fuori, richiudendo la porta. Non sapevo cosa pensare di questa apparizione. L’enorme gatto con gli occhi rossi mi era sembrato l’incarnazione di Lucifero, la piccola figura davanti a me sembrava un angelo sceso dal cielo.

Tirando fuori il braccio da sotto le coperte, ho preso la tazza del latte e l’ho porta all’animale, chiamandolo con voce dolce. Ma lui ha drizzato il pelo e, con un balzo, è saltato sull’altare, come se da lassù volesse gettarsi su di me. Stavo per chiedere aiuto quando sulla porta è apparso un piccolo essere, che mi ha fatto l’effetto di un angelo. “Non abbiate paura – mi ha detto, vedendo il mio spavento – questo gatto non è cattivo, è solo molto selvatico e, quando è impaurito, diventa strano.” Dicendo queste parole, la graziosa piccola creatura si è avvicinata all’altare, ha parlato al gatto, che si è lasciato accarezzare, poi lo ha trascinato verso l’ingresso e lo ha spinto fuori, richiudendo la porta. Non sapevo cosa pensare di questa apparizione. L’enorme gatto con gli occhi rossi mi era sembrato l’incarnazione di Lucifero, la piccola figura davanti a me sembrava un angelo sceso dal cielo.“Avvicinati – gli ho detto – chi sei? come ti chiami?” La piccola creatura si è inginocchiata sul bordo del letto, mi ha offerto la piccola bocca da baciare e ha fatto scorrere la sua graziosa testa di serafino sul mio braccio perché la accarezzassi. “Il mio nome è Mariano e sono il figlio del signor Najarra.  Da molto tempo stavo fuori della porta ad ascoltare, per sapere quando vi sareste svegliata. Mi sono voltato un attimo e il grosso gatto nero si è infilato dentro. Avevo paura che bevesse il vostro latte, per questo sono entrato. Non siete arrabbiata, vero?” Mariano era un amore di bambino. A cinque anni, aveva un tipo di bellezza rara in un bambino così piccolo, la bellezza d’espressione. Nei suoi grandi occhi neri si leggeva che Dio lo aveva dotato di un’anima sensibile e intelligente. Aveva i capelli ricci, d’un bel nero lucente, il corpo sottile, le braccia e le gambe magre, le mani graziose e i piedi piccoli. Il suono della sua voce commuoveva l’animo e il suo modo di parlare, ancora infantile, dava una grazia particolare a quello che diceva.

Da molto tempo stavo fuori della porta ad ascoltare, per sapere quando vi sareste svegliata. Mi sono voltato un attimo e il grosso gatto nero si è infilato dentro. Avevo paura che bevesse il vostro latte, per questo sono entrato. Non siete arrabbiata, vero?” Mariano era un amore di bambino. A cinque anni, aveva un tipo di bellezza rara in un bambino così piccolo, la bellezza d’espressione. Nei suoi grandi occhi neri si leggeva che Dio lo aveva dotato di un’anima sensibile e intelligente. Aveva i capelli ricci, d’un bel nero lucente, il corpo sottile, le braccia e le gambe magre, le mani graziose e i piedi piccoli. Il suono della sua voce commuoveva l’animo e il suo modo di parlare, ancora infantile, dava una grazia particolare a quello che diceva.

Da molto tempo stavo fuori della porta ad ascoltare, per sapere quando vi sareste svegliata. Mi sono voltato un attimo e il grosso gatto nero si è infilato dentro. Avevo paura che bevesse il vostro latte, per questo sono entrato. Non siete arrabbiata, vero?” Mariano era un amore di bambino. A cinque anni, aveva un tipo di bellezza rara in un bambino così piccolo, la bellezza d’espressione. Nei suoi grandi occhi neri si leggeva che Dio lo aveva dotato di un’anima sensibile e intelligente. Aveva i capelli ricci, d’un bel nero lucente, il corpo sottile, le braccia e le gambe magre, le mani graziose e i piedi piccoli. Il suono della sua voce commuoveva l’animo e il suo modo di parlare, ancora infantile, dava una grazia particolare a quello che diceva.

Da molto tempo stavo fuori della porta ad ascoltare, per sapere quando vi sareste svegliata. Mi sono voltato un attimo e il grosso gatto nero si è infilato dentro. Avevo paura che bevesse il vostro latte, per questo sono entrato. Non siete arrabbiata, vero?” Mariano era un amore di bambino. A cinque anni, aveva un tipo di bellezza rara in un bambino così piccolo, la bellezza d’espressione. Nei suoi grandi occhi neri si leggeva che Dio lo aveva dotato di un’anima sensibile e intelligente. Aveva i capelli ricci, d’un bel nero lucente, il corpo sottile, le braccia e le gambe magre, le mani graziose e i piedi piccoli. Il suono della sua voce commuoveva l’animo e il suo modo di parlare, ancora infantile, dava una grazia particolare a quello che diceva. L’ho pregato di andare a cercare sua madre, che è giunta poco dopo insieme al dottore. Ella aveva in mano una lettera del vescovo di Arequipa. Il mio illustre parente diceva che il fratello mi sarebbe venuto incontro per darmi tutto l’aiuto necessario. La sera, la signora Najarra mi ha offerto un pasto raffinato, con porcellane meravigliose, cristalli preziosi, biancheria damascata, argenteria lavorata e, cosa rara, coltelleria inglese. Il servizio è stato accurato quanto avrebbe potuto esserlo in un grande hotel di una capitale europea.

Mi sono alzata verso le sei.  Avevo il corpo contuso e i piedi gonfi, tuttavia ho voluto fare una passeggiata nel boschetto del signor Najarra. Dopo due giorni passati nel deserto, provavo un grande piacere a ritrovarmi in un campo coltivato, ad ascoltare il mormorio di un ruscello, a vedere gli alberi alti e maestosi! L’aspetto della valle mi affascinava. Mentre parlavo di agricoltura con il signor Najarra, un negro è venuto ad annunciarci la visita del signor don Juan de Goyeneche. Era la prima persona della mia famiglia a cui stringevo la mano. Mi è piaciuto abbastanza, il suo tono era di estrema gentilezza e dolcezza. Mi ha detto, anche a nome del fratello, di considerare mia la loro casa. Quando è ripartito, mi sono ritirata nella mia cappella e mi sono coricata con un godimento indicibile.

Avevo il corpo contuso e i piedi gonfi, tuttavia ho voluto fare una passeggiata nel boschetto del signor Najarra. Dopo due giorni passati nel deserto, provavo un grande piacere a ritrovarmi in un campo coltivato, ad ascoltare il mormorio di un ruscello, a vedere gli alberi alti e maestosi! L’aspetto della valle mi affascinava. Mentre parlavo di agricoltura con il signor Najarra, un negro è venuto ad annunciarci la visita del signor don Juan de Goyeneche. Era la prima persona della mia famiglia a cui stringevo la mano. Mi è piaciuto abbastanza, il suo tono era di estrema gentilezza e dolcezza. Mi ha detto, anche a nome del fratello, di considerare mia la loro casa. Quando è ripartito, mi sono ritirata nella mia cappella e mi sono coricata con un godimento indicibile.

Avevo il corpo contuso e i piedi gonfi, tuttavia ho voluto fare una passeggiata nel boschetto del signor Najarra. Dopo due giorni passati nel deserto, provavo un grande piacere a ritrovarmi in un campo coltivato, ad ascoltare il mormorio di un ruscello, a vedere gli alberi alti e maestosi! L’aspetto della valle mi affascinava. Mentre parlavo di agricoltura con il signor Najarra, un negro è venuto ad annunciarci la visita del signor don Juan de Goyeneche. Era la prima persona della mia famiglia a cui stringevo la mano. Mi è piaciuto abbastanza, il suo tono era di estrema gentilezza e dolcezza. Mi ha detto, anche a nome del fratello, di considerare mia la loro casa. Quando è ripartito, mi sono ritirata nella mia cappella e mi sono coricata con un godimento indicibile.

Avevo il corpo contuso e i piedi gonfi, tuttavia ho voluto fare una passeggiata nel boschetto del signor Najarra. Dopo due giorni passati nel deserto, provavo un grande piacere a ritrovarmi in un campo coltivato, ad ascoltare il mormorio di un ruscello, a vedere gli alberi alti e maestosi! L’aspetto della valle mi affascinava. Mentre parlavo di agricoltura con il signor Najarra, un negro è venuto ad annunciarci la visita del signor don Juan de Goyeneche. Era la prima persona della mia famiglia a cui stringevo la mano. Mi è piaciuto abbastanza, il suo tono era di estrema gentilezza e dolcezza. Mi ha detto, anche a nome del fratello, di considerare mia la loro casa. Quando è ripartito, mi sono ritirata nella mia cappella e mi sono coricata con un godimento indicibile.La mattina dopo mi sentivo completamente ristabilita. Ho fatto il bagno, restando immersa nella tinozza per mezz’ora, poi mi sono infilata di nuovo fra le lenzuola di batista e ho consumato un ottimo pranzo. Quando mi sono alzata, ho fatto una toeletta accurata perché sapevo che avrei ricevuto numerose visite. Verso mezzogiorno, il dottor Castellac è venuto a dirmi che c’erano quattro cavalieri, venuti da Arequipa, che chiedevano di me.

Uscendo dalla cappella, situata in fondo alla galleria che circonda la casa, ho visto venire verso di me un uomo di diciotto o diciannove anni, che mi somigliava talmente da sembrare mio fratello. Era mio cugino Emmanuel de Rivero. Parlava francese come se fosse nato in Francia, infatti vi era stato mandato all’età di sette anni ed era tornato solo da un anno. Abbiamo provato subito una grande simpatia reciproca. “Cugina, com’è possibile che fossi all’oscuro della vostra esistenza? Sono rimasto a Parigi quattro anni, solo, senza un amico e voi eravate là. Dio non ha permesso che ci incontrassimo!” Poi mi ha dato una lettera di mia cugina, dona Carmen Pierola de Florez, che rappresentava lo zio Pio e che mi invitava a stare da lei.  Mi mandava anche un bel cavallo, con una magnifica sella inglese, due costumi da amazzone, un paio di scarpe, un paio di guanti e una quantità di altri oggetti. Mio cugino mi ha detto inoltre che la notizia del mio arrivo teneva occupati gli abitanti della città, che pensavano che fossi venuta a reclamare l’eredità di mio padre.

Mi mandava anche un bel cavallo, con una magnifica sella inglese, due costumi da amazzone, un paio di scarpe, un paio di guanti e una quantità di altri oggetti. Mio cugino mi ha detto inoltre che la notizia del mio arrivo teneva occupati gli abitanti della città, che pensavano che fossi venuta a reclamare l’eredità di mio padre.

Mi mandava anche un bel cavallo, con una magnifica sella inglese, due costumi da amazzone, un paio di scarpe, un paio di guanti e una quantità di altri oggetti. Mio cugino mi ha detto inoltre che la notizia del mio arrivo teneva occupati gli abitanti della città, che pensavano che fossi venuta a reclamare l’eredità di mio padre.

Mi mandava anche un bel cavallo, con una magnifica sella inglese, due costumi da amazzone, un paio di scarpe, un paio di guanti e una quantità di altri oggetti. Mio cugino mi ha detto inoltre che la notizia del mio arrivo teneva occupati gli abitanti della città, che pensavano che fossi venuta a reclamare l’eredità di mio padre.I nostri ospiti hanno insistito perché consumassi un ultimo pasto con loro e, anche se mia cugina ci attendeva, siamo rimasti. Ho lasciato la fattoria verso le sei di sera, con indosso un grazioso costume da amazzone in tessuto verde e un cappello da uomo con un velo nero, in groppa a un bel cavallo vivace e focoso. Marciavo in testa al gruppo e il dottore chiudeva la piccola comitiva.

La strada fra Congata e Arequipa è buona, se paragonata ad altre del paese, tuttavia presenta alcuni ostacoli. C’è un fiume da attraversare a guado. Quando siamo passati noi c’era poca acqua, ma i cavalli scivolavano sulle pietre del fondo e una loro caduta avrebbe potuto avere conseguenze funeste. Facevo fatica a controllare il mio impaziente destriero, ma Emmanuel mi faceva da scudiero e, grazie a lui, sono arrivata sana e salva.

Ho visto dei campi ben coltivati e delle frazioni che mi sembravano povere e quasi abbandonate. Quando siamo giunti sulle alture di Tiavalla, ci siamo fermati per ammirare l’incantevole panorama della valle e della città di Arequipa. L’effetto era talmente magico che mi sembrava di veder realizzato uno dei paesaggi fantastici descritti nelle Mille e una Notte. Abbiamo visto venire verso di noi un gruppo di cavalieri, guidati da don Balthazar, il mio salvatore, e da suo cugino. Le altre persone erano amici di mia cugina e francesi residenti ad Arequipa.

Ho visto dei campi ben coltivati e delle frazioni che mi sembravano povere e quasi abbandonate. Quando siamo giunti sulle alture di Tiavalla, ci siamo fermati per ammirare l’incantevole panorama della valle e della città di Arequipa. L’effetto era talmente magico che mi sembrava di veder realizzato uno dei paesaggi fantastici descritti nelle Mille e una Notte. Abbiamo visto venire verso di noi un gruppo di cavalieri, guidati da don Balthazar, il mio salvatore, e da suo cugino. Le altre persone erano amici di mia cugina e francesi residenti ad Arequipa.Cinque leghe separano Congata da Arequipa e faceva notte quando siamo entrati in città. Ero contenta che il buio mi sottraesse agli sguardi degli abitanti, anche se il rumore degli zoccoli attirava i curiosi sulla porta.